長崎大学(平成31年卒)

令和3年3月研修終了

久留米大学(平成31年卒)

令和3年3月研修終了

熊本大学(平成29年卒)

令和2年3月研修終了

久留米大学(平成29年卒)

平成31年3月研修終了

[ プログラム責任者 ]

久留米大学(平成8年卒)

●日本救急医学会専門医

●日本麻酔科学会指導医・専門医

●日本救急医学会専門医

●日本麻酔科学会専門医・指導医

具体的には、

1. 医師として基本的・総合的な診療能力が身につくような研修プログラム

- 基本科目である内科・外科研修に加えて、麻酔科、救急医療、産婦人科、小児科、精神科、地域医療を研修することによってプライマリー・ケアの基本的知識を学び経験することができます。

- より深い専門領域の研修でスキルアップしたい場合は、希望研修科を自由に選択でき、研修に専念できるような配慮を行います。

- 他科医師とのコミニュケーションができるように医局は総合医局となっていますので、多くの医師からアドバイスを受けることができるような環境です。さらに、当院は医師以外の他職種とのコミニュケーションも充実しており他職種での研修(中央放射線部、中央検査部、薬剤部、栄養科など)も可能です。

- 1ヶ月間の地域医療研修の他、当院では病診連携や地域医療連携室による医療介護連携も積極的に行っていますので地域医療を担う医師としての充実感を実感できます。

- 当院では多くの院内研修会が開催されております。臨床病理カンファレンス(CPC)、臨床がんカンファレンス(CCC)の他、多くの臨床カンファレンスがあります。また、接遇や医療安全に関する研修会も開催されています。さらに、全国規模の学会や研究会での発表や参加を積極的に行っています。

■現在勤務中の研修医

2年次研修医(令和5年度採用)西山 佳佑

大牟田市立病院で研修が始まり1年が経ちました。これまで救急科、麻酔科、消化器外科、消化器内科、循環器内科、腎臓内科をローテーションさせていただきました。

この1年間を振り返るといわゆる医学生から医師としてだいぶ成長できた1年だったと思います。1年前は何をすればいいかわからないし、手技系も何もできなかったですが、今は病棟や救急外来などでの一連の指示や輸液や内服の処方、手技に関しても動脈血採血をはじめとしてCVや気管挿管などもできるようになりました。

特に当院で研修医をしていてよかったなと思うことは、木曜日の救急研修です。大牟田市立病院は研修医の数が少ないので、よく言えば指導医にマンツーマンの指導を受けることができますが、悪く言えば屋根瓦方式の研修の機会は少ないです。しかし、木曜日の救急研修では研修医全員で救急車のファーストタッチを行うので、自然と屋根瓦方式になりますし、初期対応も主体的に学ぶことができます。

木曜日以外の研修ではすでに書いたように指導医にマンツーマンで指導していただけるので、内視鏡や埋没縫合やCVなど手技がしっかり身につきました。

研修生活では大変なこともたくさんありますが、それ以上に、成長を感じられる機会や、楽しいこともたくさんあります。各科の指導医や先輩研修医は優しく指導してくれます。是非見学に来てください。いつでも歓迎します。

1年次研修医(令和6年度採用)大村谷 美紀

大牟田市立病院での初期研修が始まり早 1ヶ月が経ちました。私は医学部 6年生のときにクリニカルクラークシップの一環として 1ヶ月間当院の消化器内科で実習させていただきました。そのとき感じた病院全体の雰囲気の良さや研修医と指導医の先生方の距離の近さでこの病院への入職を決めたのですが、実際に入職してみてもそれらは変わらず、学びのある充実した研修医生活を送っています。

当院では研修医 1年目の 4月は救急科のローテーションと決まっており、はじめのころは不安が大きかったですが、検査オーダーの仕方やサマリの書き方、他科コンサルトの方法など、基本的な仕事内容を身につけることができたのではないかと感じています。また当院では救急科以外をローテーションしている間も木曜日は固定で救急車対応に当たるので、そのオリエンテーションにもなりました。

救急科研修と並行して、看護部との合同研修にも参加しました。先輩看護師さん方にご協力いただき、物品の名称や使い方を覚えたり、基本的な手技を習得したりと大変多くのことを学びました。

まだまだ始まったばかりではありますが、この病院で研修することができてよかったと感じています。是非見学、実習にお越しください。

1年次研修医(令和6年度採用)中山 峻

救急科で初期研修がスタートし間もなく1ヶ月が経過しますが、まだまだ分からないことだらけというような状態であると感じています。国家試験を乗り越えてある程度の知識はあると思っていましたが、いざ臨床の場に出てみると、目の前の患者さんにどういうことが起こり、何が原因で苦しんでいるのか、その状態や苦しみに対して何をすべきなのか、など考えなければならないことがたくさんあります。研修医の段階で完全に自分一人で治療していくということはなく、必ず指導医や上級医の先生がついてくれていますが、それでも自分で考えて動かなければならない場面が非常に多く、他にも身体診察の手順や点滴の仕方といった手技の技術、カルテの書き方、検査部への検査のオーダーの出し方など覚えなければならないことがたくさんあります。

大牟田市立病院では、まず最初に救急科をローテートすることで、上で述べたような何を考えて診察するか、検査のオーダーを出すか、といったことが鍛えられます。研修医は自分でやることなんて少ないのではないか、と思う方もいるかもしれませんが、研修医が率先してそういったことを行う場面も多いですし、毎週木曜日には2年次研修医も一緒に救急外来に入るため、たくさんのことを先輩から教わりながら診察することができます。

また、今年度の当院の研修医の人数がは、たすき掛けコースを含め5人なのですが、自分はこれをメリットであると感じています。なぜなら2年次研修医も含め研修医同士で話すことも多く、研修医の距離が近くなり、先輩から教わりやすくなるからです。まだまだ分からないことが多い中で先輩の存在は非常に心強く、やりやすさを感じて研修することができます。

ここまでいろいろ書いてきましたが、実際に見学してみないとその良さは伝わらないと思いますし、歓迎しますので、是非一度見学に来てその様子を見ていただきたいと思います。

■初期臨床研修修了者

阿比留 聡士(令和4年度採用)

大牟田市立病院での2年間の初期研修を終え、現在は後期研修医として日々研鑽に励んでおります。後期研修での研修も踏まえて大牟田市立病院での初期研修の良さについてお伝えしたいと思います。

まず強みとしては、研修医の人数が少ないため指導医からマンツーマンでの指導がうけられ、手技を学ぶ機会が多いことがあると思います。気管挿管や中心静脈カテーテル、動脈ライン留置など、研修医が身につけるべき手技をする機会がある際は、積極的に上級医が譲ってくださるため、多くの経験を積むことができました。

1年目の終わりが近づいてくると、やや緊急性がある場合でそのような手技をさせて頂く機会があり、成功体験が自信につながりました。後期研修でも落ち着いて対応できるのは初期研修での経験があってこそだと感じております。当院は特に消化器内科が強く、4ヶ月間ローテートし、多くの症例を経験できました。望めば望むだけ経験を積むことができる環境であると思います。

その他にも、病院の規模が程よく感じられ、アットホームな雰囲気であることもこの病院のよさだと思います。診療科の医局がワンフロアであるため上級医の先生方との距離が近く、よく気遣っていただき、声をかけていただけます。自分が疑問に思ったことなども気軽に質問し、教えていただくことができます。

当直の際などでは、薬剤師さんに抗生剤について教えていただいたり、放射線技師さんに読影の相談をしたりと他職種の方にも教わる機会も多くあります。また、病院としてタスクシフトが進んでおり、医師の業務の一部をコメディカルが担ってくださるため、必要な仕事に対して集中して取り組んだり、自学の時間にあてたりすることができます。

以上のことから、当院での初期研修は非常に恵まれた環境で研修が送れると思います。一度見学に来ていただくと、当院の研修のよさが分かっていただけると思いますので、ぜひ気軽にお越しください。

河合 祐弥(令和4年度採用)

大牟田市立病院での臨床研修を始め、あっという間に二年が経ち研修医生活を終了しました。学生の立場から、研修の段階とはいえ医師という立場に変わり、患者目線では一医師として見られるという事の緊張と不安がありました。緊張と不安は研修が終わった今となっても勿論まだありますが、研修医の時は多くの指導医の先生に教わりながら医療を行えたため、少しずつ自分で出来ることも増えていきました。

院内では様々な職種の方達と関わることも多く、コメディカルの方達とコミュニケーションを取る機会にも恵まれその点でも私にとっては働きやすい環境であったと思います。

大牟田市立病院は大牟田の中核病院であり、様々な科で数々の疾患をもつ患者さんの診療に携わることができます。毎週木曜日の救急外来では、軽症から重症まで多くの疾患を経験できます。搬送されてきた患者をほぼ研修医だけで検査から診察、必要であれば他科へのコンサルトまで行います。何かあれば救急医から助言もして頂けるので、自分たちで考えて診療を行えます。

大牟田市立病院の医局は、各科の敷居が低く、他科からのコンサルトに対しても快く答えてくれます。自分が研修で回った科であってもなくても、 多くの先生方が気にかけて下さりとても有意義な研修医生活になったと思っています。

大牟田市立病院で得た経験と知識を生かして、新しい職場でも頑張っていきたいと思います。2年間ありがとうございました。

中村 文美(令和3年度採用)

私は学生時代、血を見ると迷走神経反射を起こしてしまい解剖実習や病院実習での手術見学、ただの授業の写真ですら何度も気分が悪くなっては倒れてしまっていたのでこのままでは研修医などできないと考え、夢だった精神科医を諦めようとさえ思った時期がありました。そんな時に大学時代の友人から、研修医の人数が少ない病院であれば顔を覚えてもらいやすく、大学での実習のようにローテーションする度に説明する必要はないのではないかとアドバイスをもらいました。自然が多く西鉄電車もJRもある大牟田という土地も魅力で、レジナビフェアでお話した研修医の方がとても楽しそうに研修してあるのを見て大牟田市立病院での研修を志望しました。

2年間の研修を終えて、本当にこの病院で研修できてよかったと思います。2人しか研修医がいないので顔を覚えていただくことができ、先生方へのお願いや質問もスムーズにすることができました。先生方はとても優しく、将来こんな医師になりたいと思う先生が何人もいらっしゃいました。この病院でも迷走神経反射を起こすことは何度かありましたが、その度に先生方にご配慮いただき、私にできることをさせていただきました。たとえば外科では手術を見ると倒れてしまうことが何度かありましたが、外来での先生方の説明の仕方や患者さんへのお話の仕方など学ぶことも多く、手術や外来陪席など、体調に合わせて選択させていただくこともできました。

大牟田という土地柄も良かったです。研修で受けるまで大牟田にはあまり来る機会がありませんでしたが、緑が多く自然豊かで、ゆったりと過ごすことができます。大学は福岡市だったので友達に会うときは福岡まで出て行くことが多く、特急電車で1時間かかるのが最初は長く感じていましたが、大牟田駅は始発駅で確実に座れることや往復2時間の乗車時間に映画を1本見られることなどをメリットに感じていました。

研修医は2人だけなので同期は1人ですが、同期にも恵まれ何度も支えてもらい、出身大学は違いましたがこの病院で出会えてよかったと思えました。2年間があっという間でこの病院を離れること、大牟田を離れることは寂しいですがこの病院で研修できたことは私にとってとても大きかったです。

栗山 紗矢香(令和3年度採用)

大牟田市立病院での臨床研修を始め、あっという 間に二年が経ち研修医生活を終了しました。臨床研修は、 社会人、医師としての生活の始まり、最初は人の生死に携わるという責任の重大さと自分の未熟さに、努力と反省を要する日々でした。重大な責任に晒されず過ごしてきた学生時代とは大きな隔たりがありました。

また診療の中で医学的、社会的な問題に出合い、立ち止まることも多々ありましたが、一緒に悩んでくれる同期、先輩、後輩 がいてくれることが大きな支えとなりました。コロナ禍であり会食はまともに行けず残念ではありましたが、病院内に居てくれるだけで自分も頑張ろうと思える、なくてはならない存在です。大牟田市立病院は研修医の人数は少ないものの、素敵な仲間に出会えたことに感謝しています。

大牟田市立病院は大牟田の中核病院であり、各科において軽症から重症まで数々の疾患をもつ患者さんの診療に携わることができます。救急外来では、軽症から重症まで多くの疾患を経験できます。病棟では、メディカルスタッフの方の協力の下、様々な疾患の経過を担当医として患者さんに一番近い存在で経験ができます。カンファレンスでは、各疾患における問診・身体所見・検査 の解釈のエッセンスを学ぶことができます。カンファレンスで学んだことが臨床で活かせると小さな感動があります。更に著名な専門家を招致しての治療、日常診療のための実践的なレクチャー、研修医同士での勉強会もあります。

大牟田市立病院の医局は、総合医局となっており各科の敷居が低く、他科からのコンサルトにもフットワーク軽くコンサルトに応じてくれる上級医の存在は貴重です。 研修中恵まれた環境に特に感謝しているのは、指導医の先生の熱い指導の下、様々な手技を経験する機会を与えていただけたことです。初めは上手くできず交代してもらうこともあります。その時は悔しくて次は必ず成功したいと強く思い、反省点を振り返り勉強し練習して、一人で完結できるようになった時、その喜びは大きなものです。初めは緊張し怖い気持ちもあり汗をかきながら手技を行います。ですがその後のできることが増えた喜びと達成感を忘れず、一つ一つの貴重な経験を大事にして今後の成長に繋げていきたいと思っています。 研修医として想像以上の経験を積ませていただける環境でした。感謝を胸に今後も医師としてより一層精進していきたいと思います。本当にありがとうございました。

照屋 快斗(令和2年度採用)

この研修プログラムを通して、まだまだ至らぬ点ばかりではありますが、研修医が始まった頃と比べると、当直も含めて多くの症例に出会い、様々な考え方や手技を経験させていただき、診察から治療、御家族への説明の仕方まである程度身につけることができたと思います。これもひとえに、周りの方々の存在があったからです。お世話になった方々には感謝してもしきれません。

4月からは私の地元である沖縄の琉球大学眼科に所属する事となりました。まだまだ未熟な部分もありますが、研修医として経験したことを生かしつつ、眼科医としてさらに研修を積み、地域医療に貢献できればと思っております。

2年間暖かく支えていただき、本当にありがとうございました。

小田原 健一(令和元年度採用)

早くも初期臨床研修医の生活を終えようとしております。あっという間の2年間だったなと感じています。国家試験を終え、長崎大学を卒業し長年過ごした地元である大牟田に戻って研修医として働くことになりましたが、当時はやっと社会人として働けるという喜びもありましたが、上手くやれるのかという不安の方が強かったです。同期の研修医と仲良くなれるかも心配材料の一つでしたが杞憂にすぎず、入職するとまず2週間ほど新入職者オリエンテーションがあり、そこで研修医の同期はもちろん、様々な職種の同期と交流を深められ、すぐ馴染むことができました。そのオリエンテーションにてコメディカルの仕事に対する研修も受けることができ、日常の業務では知り得ないことを学べたのはすごくいい経験であったと思います。

2年間の研修はすごく充実しており、すごく成長できたと感じています。研修する診療科も希望した診療科を希望通り回ることもでき、すごく充実していました。また当院では週1日、研修医が救急車の初期対応を行うことになっているのですが、1年目の時は先輩の研修医や救急の先生方に指導されながら訳もわからず対応していたことを覚えています。採血や診察の他にもオーダーの方法や本人、家族への説明の仕方など学生の時に学んだ知識とはまた違った知識が必要であり、すごく戸惑いながら研修し、先輩の研修医に追いつけるよう日々新しいことを学んできました。臨床経験の1年の差をすごく思い知らされていました。2年目となり後輩の研修医ができ自分が指導する側になり、昨年していただいたことを後輩に還元できているのか分かりませんが、自分なりに行ってきました。

業務以外のイベントはcovid19の影響で2年目は残念ながらありませんでしたが、1年目の時にバレーや地域の祭りへの参加など楽しく過ごせました。またどの科の先生方もすごくよくして頂き、診療の際だけに限らず、医局で会った時や仕事終わりの時などもよく声をかけてもらい、すごく楽しく研修させて頂きました。

盛満 真人(令和元年度採用)

初期臨床研修の2年間はあっという間でした。初めの半年は3ヶ月ずつ外科・麻酔科の研修で、一日中手術室にいる日々でした。モニターの音が絶えず耳に入ってくる環境に最初は慣れず、1日がとても長く感じてこの先を不安に思ったことが懐かしく感じられます。

当院では最初の2週間で同期入職の方達(看護部、放射線部、検査部など)とのオリエンテーションがあり、たくさんの仲間ができました。この機会は個人的にとても助けられました。右も左もわからず病棟にいた最初の頃は同期の存在が大きく、仕事終わりに食事に行き気分転換になる時間も共有できました。その他に院内スタッフでフットサルをしていましたので、リハビリスタッフや薬剤師の方々とも関わることができ、とても働きやすい環境でした。また、2年間毎週木曜日コンスタントに救急車対応をさせていただくことが出来ました。最初の頃は血液検査項目のオーダーの意味もわからず、時には自分が出したオーダーの内容が不足していることなどいろいろな場面で自分の勉強不足を痛感しました。毎週救急科の先生と研修医で対応することで、最初に比べると徐々に対応することが出来るようになったのではないかと思います。一緒に対応してくれる救急看護師や放射線技師の方達にも助けられました。自分主導で多くの指示を出せるのが一番の理想であることに間違いはありませんが、検査や注射などいろいろ提案をして頂きその都度勉強になりました。

後期研修の4月からは月1回外勤先の救急車当直があると考えるととても不安ですが、2年間で学んだことを冷静に行動に移せるように頑張りたいと思います。また、これから一人で診療するにあたって基本的なことではありますが、自分の言葉に自信を持って話すことが大事だとも痛感しました。知識が曖昧なために自信なさげに話してしまうと患者にも不安を与えてしまいます。ICをする前に先生からの質問に自信なさげに答えると「間違ってないからハキハキしなさい」と背中を押されました。当然のことではありますが、研修を終える前に改めて気づくことが出来てよかったことだと思いました。

2年間の研修を終えて久留米大学第一内科神経内科に入局することになりました。ALSや脊髄小脳変性症などの難治性疾患も多数あり、本人だけでなくご家族に対するコミュニケーションも磨いていかなければならないと感じております。大学でしっかりと基本的な神経診察を習得し、色々知識不足の面があるので日々努力していきます。

矢田 慶子(平成30年度採用)

2年間の初期臨床研修の終わりが近づいている今、実感することは2年間はとても短い時間だったということです。初期臨床研修の最初、2週間のオリエンテーションを受けているときは無意味に緊張し、1日が過ぎていくのがとても遅いような気がしていました。しかし、オリエンテーションが終わり、各診療科での研修が始まると1日がとても短く感じるようになりました。分からないことが出てきたときや、経験したことのない手技をするとき、調べたり、人に尋ねたりしているうちに気がついたら数時間が経っていた、ということがよくありました。私個人の意見ですが、学生の実習と、臨床研修の大きな違いの一つは、自分で決断をする必要があるかないか、ということではないでしょうか。人一人を診察治療する上で決断しなければならないことは小さなことまで考えると無数にあります。もちろん初期臨床研修中は迷ったとき、分からないとき、指導医の先生方の判断を仰ぐことができます。特に研修を始めたばかりのときはありとあらゆることが分からず、些細なこともよく尋ねていました。幸いなことに、大牟田市立病院は総合医局のため、様々な診療科の先生、まだ研修していない診療科の先生でも大変相談しやすい環境でした。気さくな先生が多く、相談によく乗ってくださり、知識・経験が不足している状態での決断の後押しをしていただきました。

2年間の研修の中で特に印象深かったことは救急外来での救急車対応です。私の年度の研修プログラムでは研修医は毎週木曜日に救急科の先生と一緒に日中の救急車対応をしていました。患者様の重症度を判断したり、鑑別疾患を考えたり、しなければいけないことの優先順位を考えたりすることはまさに決断の連続でした。救急科の先生に指導していただきながら、患者様の診察にあたり、勉強不足、練習不足を反省することもあり、木曜日は2年間とても緊張する曜日であるとともに勉強になる曜日であり続けました。救急科の先生は2年間通して指導して下さるので、研修医の習熟度合いもよく分かって下さっていて、よく必要とされる基本的な診察法、手技、情報収集の仕方等、多くのことを救急車対応をしながら学ばせていただきました。その他の印象深いことをあげると医療はチームでおこなうもの、ということを特に高齢の患者様の診療に関わることで実感できたことです。高齢の方は複数の疾患を抱えていることが多く、疾患の治療に様々な診療科が関わるだけでなく、その生活環境を整えることも重要な要素になってきます。できるだけADLを落とさないように、回復できるようにリハビリを行い、薬剤の整理をし、退院後の生活を整えるために様々な職種が連携して動く必要があります。医師だけでは医療を行うことは不可能で、それぞれの分野の専門職種が連携し、お互いの責任を果たしていると強く感じました。各職種の方々に教えていただくことは数多くありました。相談できる人が多いことは心強いことです。4月からは精神科に進み、大牟田市立病院とは違う病院で勤務する予定ですが、チームの一員として働くことは間違いありません。2年間の研修中に学んだことを活かしつつ精一杯努力していきたいと思います。最後になりましたが、野口院長はじめ大牟田市立病院の皆様、関連病院・施設の皆様に心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

関 正大 (平成29年度採用)

2年間の初期臨床研修も残すところ僅かとなりました。濃厚で充実した、あっという間の研修期間でした。

振り返れば大牟田市立病院に入職した2年前、当初は学生気分が抜けきれなかった私でしたが、研修開始早々に国家試験で勉強した事項と実臨床とのギャップの壁にぶつかり、己の無知さに挫折を味わいました。その後心を改め、周りの方々に支えられて今日まで真剣に医療と向き合ってまいりましたが、数々の貴重な学びの機会をいただいた中で、印象的だったことをいくつか紹介させていただきます。

先ずは、救急救命です。有難い事にベテランの先生にマンツーマンでご指導いただける環境にありましたので、「人に頼らず自分で考える」という、万事において大切な力を身に付けることができました。フォローも手厚くしていただき、メディカルラリーと呼ばれる、医師、看護師、救急救命士など救急医療に携わる者が救護の知識、技術を競う大会がありますが、その代表出場者にも抜擢していただきました。メディカルラリーでは他職種の仲間と力を合わせ、見事に準優勝を勝ち取ることができました。この事は私にとりまして、自信と更なる成長の意欲に繋がる大きな出来事となりました。

次に、地域医療研修です。在宅医療の現場と、指示を出す医師との間に、大きな隔てがあることが印象的でした。一般には患者様宅にはケアマネージャーや訪問看護師が訪問し、その報告を持って医師が投薬等療養の方向を決定するのですが、現実には現場スタッフと担当医師の連携が不十分である結果、一部では効果的な治療が行えていないなど、現場でしか分からない問題点を見つけることができました。在宅医療は国で推進され、今後ますますニーズが高まるとされておりますが、一方で専門医を取得する過程では在宅医療については殆ど勉強する機会がありませんので、非常に貴重な経験をさせていただいたと感じております。これは、基本理念として「良質で高度な医療を提供し、住民に愛される病院を目指します」とスローガンを掲げる大牟田市立病院だからこそできた経験だと存じております。

そして、何より強く記憶に残ったのは研修2年目の春、私事で恐縮ではございますが、第一子の誕生でした。妻の懐妊時に、研修担当の先生方、産婦人科の先生方から格別な配慮をいただき、出産に合わせて産婦人科の研修を設定していただきました。先生方や助産師のみなさんに懇切丁寧にご指導いただいたお陰で、妊婦健診はもちろん、我が子の出生時には、なんと私が取り上げることができました。妊娠の経過から出産、そして産後にかけて濃密に関わることができ、生命の誕生の奇跡と感動を非常に深く感じられた、何事にも代え難い素晴らしい体験になりました。

このように、この場では紹介し尽くせませんが、どの研修先においても熱く指導をいただいたおかげで、研修させていただいた全ての診療科にやり甲斐や興味深さを感じることができました。そのため、自分の進む道の選択には非常に悩みましたが、この度、耳鼻咽喉科に進むことを決定いたしました。この2年間、ご指導下さった方は、関係者だけでも何百名といらっしゃいます。その全ての皆様に感謝し、今後更に精進していく所存です。

最後になりましたが、公私にわたってあたたかくご指導ご鞭撻を賜った野口院長はじめ大牟田市立病院の皆様、関連病院・施設の皆様に心より御礼申し上げます。ありがとうございました。

■研修医のための朝のカンファランス

このカンファランスではプライマリケアを実践するために必要な臨床力をつけるために、研修医各自が経験した症例を提示し、他の研修医や指導医の指導や意見を聞きながらカンファランスをすすめていきます。たった一人で当直をしている時に、このような患者さんがやってきたらあなたならどうしますか、という想定です。

このカンファランスを通して、研修医は問診の取り方や理学的所見のポイント、検査所見をどのように読み取るか等を学んでいきます。約2時間のカンファランスの最後には疾病に関する知識のみでなくその患者さんが抱える社会的問題点や介護における課題など周辺知識まで議論し、一医師として患者さんや疾病にどのように向き合うのかという点にまで内容を昇華させることもしばしばあります。

大学からの研修医は一様に、ここまでしっかり診察したり考えたりしたことはなかった、あるいはしっかり教えてもらったことはなかった等の感想を残していく事からも、大きな組織ではなかなか実現できないきめ細かな指導が行われていると考えています。

本来であれば、以前卒後すぐに大学医局に入局していたときには当たり前に行われていた教育が、ここではまだ息づいています。それはこの病院が研修医を“回ってきている研修医”として見ているのではなく、“病院全体で育てていく大切な人材”ととらえているからなのだといえます。

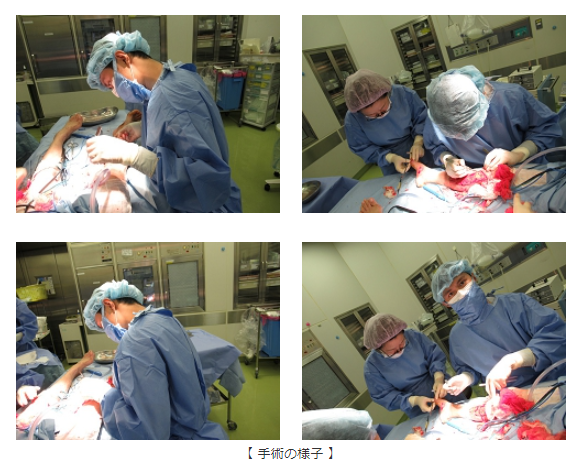

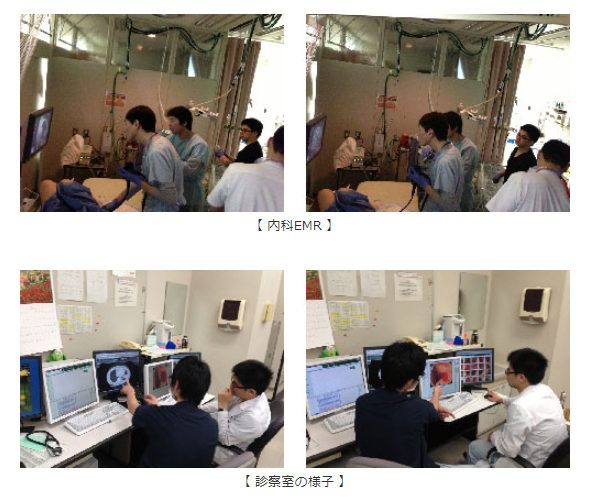

■研修医フォトギャラリー